(CAP SUR LA DÉMOCRATIE INTÉGRALE, TOWARDS INTEGRAL DEMOCRACY, RUMBO A LA DEMOCRACIA INTEGRAL, DIRETTI ALLA DEMOCRAZIA INTEGRALE, RICHTUNG INTEGRALE DEMOKRATIE)

(índice)

Preâmbulo

Muitas palavras centrais do nosso vocabulário político, começando pelas palavras democracia, liberdade, ditadura, igualdade, fraternidade, política, reforma, revolução, comunismo, socialismo, liberalismo, anarquismo, social-democracia, foram tão corrompidas que se tornaram quase imprestáveis. O mundo imaginado por George Orwell no romance 1984 é, neste particular, também o nosso.

Por exemplo, no uso corrente, a palavra democracia (o poder do povo, pelo povo e para o povo, parafraseando a memorável definição de Abraham Lincoln, conforme ao seu significado grego original) é empregada para significar um dos seus contrários — a saber, o poder de uma oligarquia constituída por presuntivos representantes do povo e pelos indivíduos por eles escolhidos e nomeados.

Do mesmo modo, socialismo ou comunismo (não no sentido pré-agrícola e pré-industrial do termo, mas no sentido pós-capitalista mais avançado, assente portanto nas aquisições das quatro revoluções industriais dos últimos 250 anos) — ou seja, a concepção de uma sociedade integralmente democrática, industrial e tecnologicamente avançada, sem classes socioeconómicas, sem Estado (isto é, sem um aparelho especial de dominação, coerção, coação e repressão, separado do colectivo dos cidadãos), baseada (i) na propriedade cooperativa, comunitária e pancomunitária dos meios sociais de produção, das condições gerais de produção e dos serviços colectivos e universais de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural das populações, (ii) no controlo de gestão isonómico e democrático quer desses meios de produção quer dessas condições gerais de produção e desses serviços pelos seus operadores directos e pelos seus prestadores directos, respectivamente 1 — são palavras correntemente usadas para significar um dos seus contrários. Refiro-me à propriedade do Estado dos meios sociais de produção e/ou ao controlo total por uma sua inamovível oligarquia dirigente da actividade económica e da vida quotidiana de um país, como sucedia, por exemplo, em graus e modos diversos, na China durante o reinado do imperador Chen-Tsong (1068-1085) da dinastia Song; no Império Inca (que abrangia territórios que pertencem hoje ao Peru, à Bolívia, à maior parte do Equador e a uma grande porção do Chile), a partir do reinado de Pachacutic (de 1438 a 1471); na ex-República Socialista Federativa Soviética da Rússia (de Julho de 1918 a Março de 1921) e na ex-URSS (de 1928 a 1987)2.

Mas o mais extraordinário desvirtuamento de uma palavra talvez seja o que atingiu o significado de anarquismo (a concepção de uma sociedade “liberta da exploração económica” e “da tutela eclesiástica ou política,” baseada “[n]um regime económico Socialista, [o qual] não pode ser criado por decretos e estatutos de um governo, mas apenas pela colaboração solidária dos trabalhadores manuais e intelectuais em cada um dos ramos especiais da produção; isto é, através da exercício da gestão de todas as fábricas pelos próprios produtores sob uma forma que permita que os grupos separados, as fábricas e os ramos da indústria sejam membros independentes do organismo económico geral e levem sistematicamente a cabo a produção e a distribuição dos produtos que interessam à comunidade na base de acordos mútuos livremente celebrados” [Rudolf Rocker 1938]) que é correntemente empregada para significar um dos seus contrários — a saber, a desordem, a confusão, o tumulto e o caos social 3.

Poderíamos, como já tem sido sugerido, abandonar estas palavras e inventar outras, novas, com o sentido prístino que as actuais perderam quase totalmente. Mas, além de não garantir que não pudessem, também elas, acabar por serem corrompidas, isso também significaria repudiar e deixar para trás, entregue ao esquecimento ou à deturpação, uma longuíssima história de lutas pela conquista de direitos de cidadania (como, por exemplo, a liberdade de expressão e a liberdade de associação), pelo estabelecimento de garantias jurídicas contra o abuso de poder (como, por exemplo, o habeas corpus e a presunção de inocência), pela construção de instituições de autodefesa colectiva (como, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores assalariados), pela concretização de aspirações e projectos de emancipação da humanidade (como, por exemplo, o fim da divisão da sociedade em classes socioeconómicas e o fim concomitante da luta de classes) que está intimamente ligada com essas palavras.

Creio, por isso, ser mil vezes melhor (mais acertado, útil e frutuoso) reclamar os conceitos que essas palavras já exprimiram plenamente, outrora, restaurando e clarificando o seu significado prístino no confronto com as realidades actuais. É nesse sentido — congruente com o propósito enunciado no seu título geral — que deve ser lido o texto que se segue.

A suprema mistificação

A acreditar na quase totalidade dos comentadores dos meios de comunicação social e em dezenas, ou centenas, de estudos académicos, o socialismo (ou o comunismo) morreu em 1989-1991, com a queda do muro de Berlim e a implosão da URSS, e o capitalismo (ou a “economia de mercado”) triunfou de uma vez por todas, depois da prolongada “guerra fria” que opôs os países do “mundo livre” (ou “bloco ocidental”), chefiados pelos EUA, aos países da “cortina de ferro” (ou “bloco comunista”), chefiados pela URSS.

Ambas as afirmações são falsas. A narrativa de uma luta titânica entre o capitalismo e o comunismo de que os EUA e a URSS seriam, respectivamente, os cabecilhas, foi, é verdade, incessantemente recontada durante décadas a fio, com grande profissionalismo, pelos serviços de agitação e propaganda dos dois lados. Mas essa narrativa é falsa. De facto, trata-se da maior mistificação do século XX, denunciada como tal, desde muito cedo, por observadores lúcidos — e amiúde, também, corajosos e intelectualmente coerentes — de diferentes orientações políticas (mas todos de acordo sobre a necessidade de superar o capitalismo), dos quais os politólogos contemporâneos parecem nunca ter ouvido falar4.

Por exemplo, já em Setembro de 1918, perante as medidas tirânicas tomadas na Rússia pelo partido bolchevique5 que o transformaram em partido único no poder (em particular a dissolução da Assembleia Constituinte em Janeiro de 1918; a passagem de 3 para 6 meses dos períodos de eleição para o Congresso Panrusso dos Sovietes; os poderes reforçados da Tchéka [polícia política], a partir de Março de 1918, para prender e julgar sem qualquer limitação legal nem escrutínio público; a expulsão dos deputados do Partido Social-Democrata [menchevique] e do Partido Socialista Revolucionário do Comité Central Executivo do 5º Congresso Panrusso dos Sovietes e dos Sovietes locais, em Junho de 1918; a expulsão desses órgãos dos deputados do partido que havia sido seu aliado no governo até Março de 1918 — o Partido Socialista Revolucionário de Esquerda —, acompanhada da proibição deste partido e da sua imprensa e da prisão dos seus dirigentes, falsamente acusados de sedição6, em Julho de 1918) Rosa Luxemburgo advertia:

«Com certeza, toda e qualquer instituição democrática tem os seus limites e as suas insuficiências, coisas que indubitavelmente partilha com todas as outras instituições humanas. Mas o remédio que Lenine e Trotsky descobriram, a eliminação da democracia, é pior do que a doença que alegadamente ele deveria curar, porque estanca a própria fonte viva da qual pode vir a correcção de todas as insuficiência congénitas das instituições sociais. Essa fonte é a vida política activa, enérgica, sem entraves, das massas mais amplas do povo.»

«A liberdade só para os apoiantes do governo, só para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. A liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente do nosso. Não por fanatismo de “justiça”, mas porque tudo o que há de instrutivo, de salutar e de purificador na liberdade política depende disso e perde a sua eficácia quando a “liberdade” se torna um privilégio.»

«Sem eleições gerais, sem uma irrestrita liberdade de imprensa e uma irrestrita liberdade de reunião, sem uma livre luta entre opiniões, a vida morre em qualquer instituição pública, torna-se numa mera aparência de vida, na qual só a burocracia se mantém como elemento activo. É uma lei à qual ninguém consegue escapar. A vida pública adormece gradualmente e algumas dúzias de dirigentes partidários de inesgotável energia e ilimitado idealismo dirigem o governo. Entre eles, aqueles que na realidade governam são uma dúzia de eminentes cabecilhas, ao passo que uma elite da classe trabalhadora é convidada de tempos a tempos para reuniões, a fim de aplaudir os discursos dos chefes e aprovar por unanimidade as moções que lhe são propostas pela cúpula; no fundo um governo, portanto, de camarilha — uma ditadura, é bem verdade, não do proletariado mas sim de um punhado de políticos, quer dizer, uma ditadura no sentido burguês do termo, no sentido da dominação jacobina (o alargamento do intervalo entre os períodos de eleição para o congresso dos sovietes de 3 para 6 meses!). Mais ainda: um tal estado de coisas só pode levar à selvajaria na vida pública: atentados, fuzilamento de reféns, etc.»

E noutra passagem do mesmo texto afirmava em jeito de conclusão:

«“Ditadura ou democracia”, eis como a questão é posta tanto pelos bolcheviques como por Kautsky. Este último é, naturalmente, a favor da “democracia”, ou seja, da democracia burguesa [mutato nomine, oligarquia electiva liberal ─ cf. nota 96 e Post-scriptum do presente texto, N.E.], porque ele opõe-na à alternativa da revolução socialista. Lenine e Trotsky, por outro lado, são a favor da ditadura, em contraposição com a democracia, e, por conseguinte, a favor da ditadura de um punhado de pessoas, isto é, a favor da ditadura segundo o modelo burguês. São dois pólos opostos, ambos igualmente muito distantes de uma política genuinamente socialista.»7

Rosa Luxemburgo não teve tempo de ver o efeito (nulo) das suas críticas e advertências aos bolcheviques russos, porque foi assassinada pelo governo alemão um ano mais tarde.

Em 1920, porém, o seu camarada Otto Rühle8, constatando os tremendos obstáculos que se levantavam na Rússia a uma “política genuinamente socialista” em resultado do seu grande atraso industrial, tecnológico e cultural, agravado pelas destruições da guerra mundial e da guerra civil e pela política antidemocrática do partido único no poder (o partido bolchevique), advertia: «A Rússia ainda está longe, a quilómetros de distância, do comunismo. A Rússia, o primeiro país a passar por uma revolução e a levá-la a cabo vitoriosamente, será o último país a chegar ao comunismo.»9. Em Setembro de 1920, no final de uma visita à Rússia, Bertrand Russell escrevia:

As ideias fundamentais do Comunismo não são de modo nenhum impraticáveis e, se fossem realizadas, aumentariam imensuravelmente o bem-estar da humanidade As dificuldades que têm de ser enfrentadas não se prendem com as suas ideias fundamentais, mas com a transição do capitalismo para o comunismo. (…) O Bolchevismo pode ser defendido, talvez, como uma terrível disciplina através da qual uma nação atrasada vai ser industrializada, mas, como uma experiência planeada de Comunismo, falhou 10.

No mesmo livro, Bertrand Russell acrescentava:

Afiguram-se-me possíveis três saídas da presente situação. A primeira é que o Bolchevismo acabe por ser derrotado pelas forças do capitalismo. A segunda é a vitória dos Bolcheviques, acompanhada por uma perda completa dos seus ideais, e a instauração de um regime de imperialismo Napoleónico. A terceira é uma prolongada guerra mundial, na qual a civilização irá abaixo, e todas as suas manifestações (incluindo o Comunismo) serão esquecidas.

Como sabemos, foi a segunda saída prevista por Bertrand Russell que se verificou, sem que isso, porém, tivesse sido um obstáculo à realização de uma forma mitigada da terceira saída: a 2ª guerra mundial. Dezoito anos depois, Boris Souvarine 11 fazia notar a nova situação que tinha, entretanto, sobrevindo com a autodestruição do partido bolchevique e o estabelecimento, sobre os seus destroços sanguinolentos, do domínio absoluto de Estaline e da sua súcia, o regime de “imperialismo Napoleónico” previsto por Russell : «A URSS não é senão uma mentira da base ao topo. Nas quatro palavras [União, Repúblicas, Socialistas, Soviéticas, N.E.] que estas quatro iniciais representam, há nada menos do que quatro mentiras»12.

Um ano antes, em 1937, Cyril Leonel Robert James13 tinha afirmado no mesmo sentido: «O regime Estalinista é o regime mais cruel e tirânico que existe à face da Terra [o regime Hitleriano, embora com menos anos de vida à época, em breve iria disputar ao regime Estalinista esta palma do seu palmarés, N.E] e identificá-lo com o Socialismo é fazer prova de uma grosseira ignorância ou de uma cobardia igualmente censurável. As provas aí estão para quem as quiser compulsar.»14 Em 1939, C.L.R. James traduz em Inglês o estudo pioneiro de Boris Souvarine, Estaline: un aperçu historique du bolchevisme (1935) [Estaline: um panorama histórico do bolchevismo] 15, onde essas provas foram, pela primeira vez, reunidas de maneira abrangente e inteligível. Em 1937 e 1938, Souvarine completá-las-á com uma análise minuciosa dos julgamentos encenados de Moscovo, Cauchemar en URSS (1937) e Aveux à Moscou (1938), e com uma análise igualmente minuciosa da situação do operariado e do campesinato da URSS na mesma época: L’Ouvrier Soviétique (1937) e Le Paysan Soviétique (1937)16.

Ante Ciliga (croata que os meandros da história fizeram com que fosse, sucessivamente, cidadão austríaco, até 1920; italiano, até 1945; croata-jugoslavo, até 1991; e croata, depois de 1991) e Victor Serge (belga francófono de origem russa) têm em comum, entre outras coisas, o facto de serem ambos estrangeiros que cumpriam penas de prisão e deportação na URSS, na década de 1930, por terem aderido à “Oposição de Esquerda” (1923-1927) a Estaline, o chefe da oligarquia que, depois de derrotada essa oposição, passou a dirigir sem entraves a URSS, a partir de 1928. São ambos libertados e expulsos da URSS em 1935 e 1936, respectivamente, pouco antes do início dos julgamentos encenados de Moscovo, a ponta visível de um grande iceberg: o processo de assassinato em massa de todos quantos Estaline encarava como reais ou potenciais ameaças à sua entronização como chefe autocrático da nova oligarquia burocrática dirigente da URSS — um processo que culminará com o assassinato de Leon Trotsky, no México, em Agosto de 1940, por um agente da NKVD (o corpo de polícia sucessor, nesta época, da Tchéka) cumprindo ordens directas de Estaline 17.

É muito plausível que Ante Ciliga e Victor Serge tivessem sido sentenciados à morte e fuzilados se tivessem permanecido mais tempo na prisão ou em deportação. Mas um golpe de sorte inesperado vai protegê-los desse destino. Ambos beneficiarão de um decreto “apaziguador” que Estaline concordou em fazer para agradar a Franklin Delano Roosevelt, presidente dos EUA, e lhe permitir receber o aval do senado americano para a sua decisão de estabelecer relações diplomáticas entre o seu país e a URSS. Esse decreto retirava à polícia política (a GPU, depois a GUGB, sucessoras da Tchéka) o direito de infligir penas de prisão contra cidadãos estrangeiros, limitando as suas medidas repressivas à expulsão da URSS. Dali em diante, só os tribunais regulares poderiam infligir penas de prisão ou deportação a estrangeiros. Ora, como Ciliga e Serge tinham sido presos e deportados pela GPU, puderam reclamar a sua expulsão da URSS. Além disso, Victor Serge beneficiou também de uma campanha internacional de solidariedade conduzida por escritores francófonos.

Já em liberdade, Serge publica Destin d’une Révolution (1937) [Destino de uma Revolução]18 e Ciliga publica Dix Ans au Pays du Mensonge Déconcertant (1938) [Dez Anos no País da Mentira Desconcertante],19 dois livros, em grande parte testemunhais, que corroboram com novos factos as conclusões dos trabalhos de Souvarine20. E é em perfeita coerência e conhecimento de causa que o mesmo Boris Souvarine dirá, 27 anos depois do seu veredicto de 1938 sobre a URSS, que afirmar que a URSS é socialista constitui «a mentira suprema», e «dessa mentira principal decorrem todas as mentiras subordinadas que infestam a vida soviética e que infectam as relações do Estado Soviético com o mundo externo.»21

O teor sociopolítico e socioeconómico dessa mentira suprema que consistia em “vender gato por lebre” numa escala grandiosa foi bem resumido por Antonie Pannekoek22 em 1940 (mesmo se a sua expressão “capitalismo de Estado” for tomada com um grão de sal, como sugiro que o façamos23)

Tal como na Europa Ocidental a burguesia [entenda-se: a classe média que surgiu entre o povo e a nobreza/alto clero e que iria concentrar nas suas mãos as novas formas de riqueza e de poder que a tornariam classe dominante, N.E.] surgiu do seio do povo miúdo de artesãos e camponeses, incluindo alguns aristocratas, por meio de habilidade, sorte e astúcia, assim também a burocracia dirigente Russa surgiu da classe proletária e dos camponeses (incluindo ex-funcionários do Estado czarista) por meio de habilidade, sorte e astúcia. A diferença está no facto de que, na URSS, os membros da burocracia dirigente não possuem os meios de produção individualmente, possuem-nos, sim, colectivamente. Destarte, a sua competição mútua também tem de tomar outras formas. Isto significa uma diferença fundamental no sistema económico: a produção e a exploração colectiva, planeada, em vez da produção e a exploração individual e casuística; capitalismo de Estado em vez de capitalismo privado. Para as massas trabalhadoras, porém, a diferença é escassa, não fundamental; mais uma vez são exploradas por uma classe média. Mas, desta vez, a exploração é intensificada pela forma ditatorial do governo, pela ausência total daquelas liberdades que, no Ocidente, tornaram possível a luta contra a burguesia24.

O socialismo nunca existiu, mas é estulto afirmar que nunca existirá

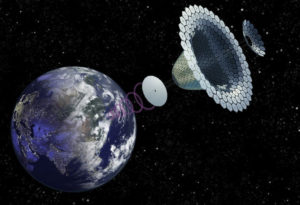

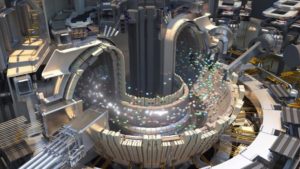

O socialismo (ou o comunismo, os dois termos são intercambiáveis) não foi derrotado pelo capitalismo nem se desintegrou, porque nunca existiu em país nenhum como uma formação socioeconómica e sociopolítica concreta, caracterizada pela extensão da democracia a todas as esferas públicas da vida social e edificada com base no desenvolvimento das conquistas civilizacionais mais avançadas (algumas arrancadas a ferros) que a humanidade conseguiu alcançar na era capitalista: os direitos de cidadania (liberdade de expressão, de reunião, de associação, de manifestação, de imprensa, de greve, sufrágio universal); a cooperação científica internacional; a sociedade urbana e industrial; a educação e a saúde públicas e universais; a maquinofactura, a cibernética, a informática e a indústria dos computadores (de que dependem, por sua vez, a robótica e a automação industrial); a revolução tecnológica na agricultura — a industrialização da produção agrícola e a aplicação da química e da biologia (zoologia, botânica, microbiologia, ecologia, genética) à agricultura —; a inovação tecnológica incessante dos meios industriais de produção, transporte e comunicação (incluindo a Internet e a WWW) incentivada pela necessidade incessante que o patronato sente de recuperar os ganhos que os trabalhadores obtêm através da sua luta (redução da duração da jornada de trabalho, aumento de salários, direito a férias pagas, etc.); a produção de energia eléctrica abundante, barata, limpa, segura e, em certos casos, inexaurível, nomeadamente (mas não exclusivamente) através de (i) fontes de energia geotérmica, (ii) centrais energéticas de fissão nuclear baseadas em reactores de 4.ª geração — como, por exemplo, os reactores de neutrões rápidos e os reactores que exploram o tório como combustível e usam o sal fundido como refrigerante —, (iii) centrais energéticas baseadas em reactores de fusão termonuclear do tipo tokamak, 25 (iv) satélites de captação de energia solar em órbita geoestacionária. E essa concepção de sociedade não é uma ideia morta, porque esteve sempre viva, e continua viva, como projecto político, nos escritos de algumas pessoas e na imaginação inspiradora das aspirações e lutas emancipatórias de milhões de outras por esse mundo fora.

O que se desintegrou nos anos 1989-1991 na ex-URSS (ou ex-União Soviética) e nos países seus satélites da Europa de Leste (a Jugoslávia não fazia parte desse lote) não foi o comunismo (ou o socialismo), mas o sistema estalinista (para lhe dar um nome não descabido e fácil de memorizar), uma variante de um novo sistema de exploração do homem pelo homem, o colectivismo oligárquico, um regime sui generis de quimera social [ver nota 23 para uma caracterização mais pormenorizada] que se instalou vitoriosamente, em 1928, na Rússia, um país gigantesco (o maior país do mundo), multiétnico, multilingue e multinacional, predominantemente rural (em 1917, aquando da sua revolução popular anti-czarista, a Rússia tinha uma população de 174 milhões de habitantes, dos quais só 24 milhões viviam nas cidades, entre os quais apenas 3 milhões eram trabalhadores assalariados na indústria), com uma agricultura vetusta em todas as suas componentes heterogéneas (senhorial, comunitária, patriarcal), que conseguiu fazer grandes progressos nos mais variados domínios (industrial, agrícola, tecnológico, educacional, científico, desportivo) graças a um desenvolvimento planificado da sua economia, mas politicamente comandado por uma oligarquia (partidária e estatal) liberticida, pérfida e brutal que, para se legitimar aos olhos dos povos que dominava com mão de ferro, jurava a pés juntos, todos os dias (e com a concordância expressa das oligarquias liberais do Ocidente), ser o garante do “socialismo realmente existente” ou “socialismo real.” 26

Também não é verdade que o capitalismo tenha triunfado de uma vez por todas em 1989-1991. Bem pelo contrário: embora não tenha actualmente rivais dignos desse nome, nem nunca os tenha tido — salvo por breves períodos, em aspectos restritos e em territórios muito reduzidos (Paris de 18 de Março a 28 de Maio de 1871; Petrogrado e Moscovo de Março de 1917 a Março de 1918; as Astúrias de 5 a 19 de Outubro de 1934; a Catalunha, e em especial Barcelona, de Julho a Dezembro de 1936; Portugal de Maio de 1974 a Maio de 1975) — e embora seja mais fácil para muita gente (talvez mesmo para a maioria das pessoas) imaginar o fim do planeta Terra do que o fim do capitalismo 27, a verdade é que o capitalismo está muito longe de estar de boa saúde económica e moral. Isto vale quer para os países onde o capitalismo industrial primeiro se desenvolveu (Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, EUA), sobre os quais terei mais coisas a dizer na próxima secção, quer para o Japão pós-2ª guerra mundial, onde ele se reconfigurou, embora muito parcialmente, sob a égide da potência militar ocupante (os EUA), mas que continua a braços com as persistentes consequências da estagnação económica herdadas dos chamados 20 Anos Perdidos (1990-2010). Vale também para a própria China pós-1978, que muitos observadores consideram ser o maior êxito económico do último meio século, mas onde a industrialização e a urbanização aceleradas 28 foram acompanhadas, a par e passo, pelo enorme crescimento da exploração dos trabalhadores, da corrupção dos pequenos e grandes detentores do poder e das desigualdades socioeconómicas entre as diferentes classes e camadas da população, que são sistémicas na China, 29 assim como pelo aumento brutal da poluição, sobretudo a poluição do ar que mata 1 milhão de chineses por ano30

A turbulência irremediável e o dinamismo ora rútilo ora lúgubre do capitalismo

As crises regionais e sectoriais ‒ financeiras e económicas ‒ do capitalismo sucedem-se umas atrás das outras 31 — 1987, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001-2002, 2007-2008, só para falar das principais nos últimos 30 anos da sua “globalização” transnacional e hipercomercial — com o seu conhecido cortejo de danos colaterais, apresentados sob o manto virtuoso da “austeridade”: liquidação de milhares de postos de trabalho, redução de salários e pensões de aposentação, refinanciamento (com somas colossais do erário público e transferindo as perdas para a massa dos contribuintes, especialmente para os trabalhadores assalariados) de bancos e outras firmas multinacionais «too big to fail and too big to jail» («demasiado grandes para entrarem em falência e demasiado grandes para os seus gestores irem parar à cadeia» sem arrastarem consigo, na sua derrocada, todo o sistema capitalista), degradação e desmantelamento de serviços públicos colectivos de vocação universal (como os serviços nacionais de saúde e a escola pública), e o ataque aos direitos laborais, incluindo a elevada rotatividade da força de trabalho, a proliferação dos contrato a prazo e de trabalho precário e a tempo parcial.

O crescimento das desigualdades de riqueza monetária ou monetizável (rendimentos, meios sociais de produção e património) entre capitalistas e trabalhadores ‒ vulgo, entre ricos e pobres ‒ dentro dos países e mesmo entre os países32, continua imparável na era da segunda globalização capitalista. Hoje em dia, chegou-se ao ponto de haver menos de 1% (0,8%) da população mundial, uma pequeníssima minoria de magnates capitalistas, que possui quase metade (44,8%) da riqueza mundial, e de existirem 26 pessoas que possuem mais riqueza (1.400.000.000.000 milhões de dólares) do que metade da população mais pobre do planeta (3.800 milhões de pessoas)33.

Imparáveis continuam a ser, também, a desindustrialização relativa (entenda-se, o decréscimo relativo da indústria transformadora) nos países onde o capitalismo se enraizou primeiro; a deslocalização, subcontratação e externalização (= terceirização no Brasil) [Ingl. outsourcing] de muitas indústrias para países de mão-de-obra abundante, mais barata e sem direitos; a globalização capitalista 2.0 ou transnacionalização (entenda-se, a dispersão de diferentes fases e processos de produção por países diferentes, mas interligando-as e integrando-os no âmbito de firmas transnacionais, constituindo as chamadas “cadeias globais de valor”); a “uberização” das relações de produção (entenda-se, a hiperglobalização, fragmentação e precarização do trabalho assalariado por plataformas digitais [Ingl. gig work] do tipo Airbnb, Uber, Deliveroo, Amazon Mechanical Turk, Figure Eight e por firmas que alugam força de trabalho) e a proverbial inexpugnabilidade dos paraísos fiscais onde muitos super-ricos ‒ capitalistas, gestores e políticos rapinantes ‒ escondem as suas fortunas para não pagarem impostos34. Na Rússia, após a desintegração da URSS, a implantação, na era de Yeltsin, do capitalismo globalizado 2.0,35 longe de corresponder a uma melhoria significativa das condições materiais de vida da maioria da população como auguravam todas as sumidades da economia anticlássica, traduziu-se, pelo contrário, numa tremenda regressão económica e social da qual a manifestação mais dramática foi o aumento enorme e abrupto da taxa de mortalidade e a diminuição enorme e abrupta da esperança de vida, especialmente dos homens, entre 1989 e 200336.

A situação não é animadora nem no próprio cerne do capitalismo mundial, na megametrópole da segunda “globalização” capitalista. O conceito de “estagnação secular” (do capitalismo) formulado pelo economista Alvin Hansen, em 1934-1938, durante a Grande Depressão Económica que teve início em 1929 nos EUA e que só terminou, de facto, com a economia de guerra (produzir armas de destruição maciça em grande escala) e a 2ª Guerra Mundial (com a sua colossal mortandade e o seu não menos colossal rol de destruições materiais), reapareceu subrepticiamente (porque Alvin Hansen nunca é citado) em 2012, num artigo do economista Robert J. Gordon, e regressou com estrépito e em força, em 2013, pela mão de um dos mais reputados defensores do capitalismo, o economista Larry Summers, ministro das finanças do presidente Clinton, director do Conselho Económico Nacional do presidente Obama, ex-reitor da Universidade de Harvard37.

As guerras locais e as invasões de países mais fracos por países mais fortes têm-se sucedido desde o fim da guerra do Vietnam: de Timor-Leste às Malvinas (ou Falklands), do Panamá à Jugoslávia, do Iraque ao Afeganistão, da Líbia à Síria, para recordar apenas alguns exemplos. O risco permanente (inclusive por falso alarme ou erro humano) de uma guerra conducente a um holocausto nuclear aumentou, em vez de diminuir, desde o fim da “guerra fria”38

O mercado e a «economia de mercado»

Os economistas que são apologistas do capitalismo puro e duro e que têm pretensões teóricas (autores como, por exemplo, Ludwig von Ludwig von Mises [1881-1973], Friedrich August von Hayek [1899-1992], Milton Friedman [1912-2006]), fazem questão de salientar que (i) não há capitalismo sem mercado, (ii) que o capitalismo é sinónimo de um sistema de mercado autorregulado à escala mundial e (iii) que este sistema é o princípio fundamental de organização da sociedade capaz de resolver todas as suas dificuldades. Daí que — acrescentam — seja inteiramente justificado qualificar o capitalismo de Economia de Mercado. Pelo seu lado, os economistas, juristas e políticos que são mercadistas, tal como os precedentes, mas que deles se distinguem por serem adeptos do ordoliberalismo, preferem falar, a este propósito, de Economia Social de Mercado.

Nada se torna mais claro com esta terminologia. A “economia” (a produção e a distribuição de bens e serviços necessários à nossa subsistência, ao nosso bem-estar e a nosso desenvolvimento cultural) é uma das funções da organização social, razão pela qual falar de “economia social” é o mesmo que falar de “fogo ardente” ou de “chuva húmida”. Convém lembrar, por outro lado, que os mercados antecederam o capitalismo em milhares de anos, razão pela qual não se pode identificar mercado com capitalismo. Até ao século XIX, os mercados nunca foram mais do que elementos acessórios da actividade económica. Nos casos em que conheciam um desenvolvimento mais amplo, como no sistema mercantilista, os mercados expandiam-se sob o controlo de uma administração estatal centralizada que procurava a autossuficiência tanto ao nível da economia doméstica do camponês como no que se referia à vida nacional. Com efeito, a regulamentação e os mercados modernos cresceram juntos.

O mercado “autorregulado”, o mercado como “ordem espontânea”, o mercado “livre” de que Mises, Hayek e Friedman nos falam nos seus escritos, era desconhecido até ao primeiro quartel do século XIX, mesmo na Inglaterra, o país onde o modo capitalista de produção industrial tomou primeiro a dianteira. A sociedade do século XIX que isolou pela primeira vez a actividade económica e a imputou a uma motivação económica à parte, foi uma inovação singular. Mas essa inovação não resultou de uma “ordem espontânea” se, por “ordem espontânea”, se entender, no presente contexto, uma ordem isenta de regulamentação, coacção, coerção e repressão estatais, uma ordem construída sem tensões explosivas e duras lutas de classes. Foi, bem pelo contrário, o resultado culminante de uma grande transformação social onde todos esses ingredientes estiveram sempre presentes de uma forma intensa. 39

É à luz destes factos que poderemos compreender os pressupostos extraordinários que presidem a uma “economia de mercado”, ou seja, a uma economia regida pelo modo capitalista de produção tal como o conhecemos desde a revolução industrial. Uma “economia de mercado” é um sistema económico regulado pelos preços de mercado. Pressupõe a existência de mercados em que a oferta de bens e serviços económicos disponíveis a determinado preço seja igual à procura ao mesmo preço. Uma economia deste tipo assenta na expectativa de que os seres humanos (pelo menos os adultos) se comportem de modo a conseguir um máximo de ganhos monetários. Pressupõe a livre circulação dos capitais e o arrendamento livre da terra. Pressupõe a presença da moeda, que funciona simbolicamente como dinheiro, como poder de compra, nas mãos dos seus detentores. A autorregulação implica que haja concorrência perfeita entre os vendedores40, que toda a produção se destina a ser vendida no mercado, que todos os rendimentos resultam dessa venda. A produção será, portanto, regulada pelos preços, porque os lucros dos que dirigem a produção dependem dos preços, e a distribuição dos bens e serviços económicos (doravante, e para abreviar, bens económicos ou bens) dependerá também dos preços, porque os preços são a origem dos rendimentos, e é por meio desses rendimentos que os bens produzidos são distribuídos pelos membros da sociedade. De acordo com estes pressupostos, a ordem da produção, da troca e da distribuição dos bens será assegurada exclusivamente pelos preços de mercado.

Existem, por conseguinte, mercados para todos os elementos da indústria — não só para os bens (produtos de consumo, matérias primas, matérias auxiliares, ferramentas, edifícios, máquinas, máquinas-ferramenta e serviços de todo o género), mas também para a força de trabalho (vulgo, a mão-de-obra), os recursos naturais ligados à litosfera (vulgo, a terra) e o dinheiro. Os preços correspondentes chamam-se lucros, salários, rendas e juros, respectivamente. Os próprios termos usados indicam já que os preços são a origem de rendimentos. O juro é o preço da utilização do dinheiro e forma o rendimento dos que estão em condições de o fornecer (banqueiros, prestamistas, etc.). A renda é o preço da utilização da terra e forma o rendimento dos que estão em condições de a fornecer (terratenentes, senhorios, imobiliárias, etc.). Os salários são o preço da utilização da força de trabalho e formam o rendimento daqueles que a vendem/alugam (trabalhadores por conta de outrem). O lucro é o rendimento dos chamados empreendedores e investidores, aqueles que se apropriam dos ganhos monetários resultantes da venda dos bens económicos por um preço superior ao dos bens que entraram na sua produção.

Surge depois um outro grupo de pressupostos que se reportam ao Estado, aos órgãos do poder político que o controlam e às suas políticas públicas. 1) Nada deve ser feito que impeça a formação dos mercados. 2) Tudo deve ser feito para impedir que os rendimentos se formem por outra via que não a venda/aluguer. 3) Não deve haver interferência no que concerne ao ajustamento dos preços às mudanças que se registem nas condições de mercado, sejam quais forem os preços considerados — os preços dos bens económicos, da força de trabalho, da terra ou do dinheiro. Ou seja, para que a “economia de mercado” (mutato nomine, o capitalismo) possa funcionar, «não só devem existir mercados para todos os elementos da indústria, como não deve ser tomada qualquer medida política que influencie a acção desses mesmos mercados. Nem os preços, nem a oferta, nem a procura devem ser fixados ou regulados — tais são as únicas políticas e medidas que assegurem a autorregulação do mercado, criando as condições em que aquele se tornará a única força organizadora na esfera económica.»41

Por outras palavras, para que a indústria funcione no modo capitalista de produção, a força de trabalho, a terra e o dinheiro têm de ser organizados em mercados que se articulem entre si e formem um Grande Mercado Único (One Big Market, na língua favorita dos economistas mercadistas) e o Estado, o poder político (governo, parlamento ou câmaras de representantes [se existirem], tribunais, autarquias locais [se existirem]), a administração pública e as políticas públicas devem todos concorrer para que isso seja conseguido com o mínimo de obstáculos e percalços. Daí o termo “economia de mercado”. Daí também a conclusão (umas vezes implícita, outras explícita) segundo a qual uma economia de mercado implica e exige uma “sociedade de mercado”, uma sociedade organizada em função do mercado.

Porém, quando o raciocínio chega a este ponto, levanta-se um problema muito bicudo e, na verdade, insolúvel. Os bens produzidos neste quadro são, evidentemente, mercadorias, entendendo por “mercadorias” produtos fabricados, ou serviços prestados, com vista à sua venda no mercado. Todavia, a força de trabalho e a terra não são, evidentemente, mercadorias. Quanto ao dinheiro, trata-se de uma mercadoria muito especial, radicalmente diferente de todas as outras, que suscita um tratamento também ele especial e que conflitua com a ideia de mercado autorregulado.

As mercadorias fictícias

A força de trabalho é tão-somente um nome que damos a uma capacidade de acção polimorfa que é específica do organismo humano; acção polimorfa à qual damos, por sua vez, o nome de trabalho. A força de trabalho é concomitante à própria vida humana, a qual, por seu turno, não é produzida para venda no mercado. Acresce que a força de trabalho não pode ser separada da pessoa sua detentora para ser armazenada e depois mobilizada, sob a forma de trabalho, numa ocasião considerada mais propícia.

A terra é tão-somente um outro nome que damos à “Natureza” (em particular à litosfera do nosso planeta e às formas de vida que lhe estão vinculadas, a sua biosfera), a qual, todos concordaremos, não foi produzida pelo homem.

Enfim, o dinheiro é, como explicou Adam Smith, «o poder de comandar o trabalho dos outros», ou seja, no modo capitalista de produção, o poder de comandar a força de trabalho dos outros. Nessa qualidade, o dinheiro cumpre também várias funções derivativas e secundárias no modo capitalista de produção :1) a de equivalente geral (meio geral de pagamento) socialmente aceitado do valor de troca de todas as mercadorias ; 2) a de medida do valor de troca de todas as mercadorias (ou seja, como estalão do preço e unidade de conta de todos os bens e serviços vendíveis); 3) a de meio de circulação; 4) a de reserva imobilizada de valor (ou tesouro), 5) e a de moeda universal, sob diferentes formas de dinheiro de crédito. A função 3) é uma condição necessária das funções 1), 2) e 5). A função 4) é o dual da função 3).

Como equivalente geral de todas as mercadorias, o dinheiro não se pode confundir com as mercadorias que se confrontam através dele nos actos de compra e venda. Tem, por isso, de tomar uma forma concreta, separada das mercadorias para as quais serve de medida. Regra geral, a forma canónica que toma no modo capitalista de produção é a de lingotes de ouro armazenados pelos Bancos Centrais e também, desde 1944, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Como estalão dos preços e unidade de conta, o dinheiro é conhecido como moeda e recebe um nome oficial (libra esterlina, dólar, iene, euro, renmimbi, etc.) que lhe é atribuído, regra geral, pelo poder de Estado, o qual se encarrega também de assegurar o seu curso legal e a convertibilidade dessa moeda noutras moedas (sem qualquer referência ao ouro desde 1971, o que levanta grandes dificuldades ao funcionamento da “economia de mercado.” 42).

Como meio geral de circulação, o dinheiro assume muitas formas diversas, quer materiais e fungíveis (notas de banco, peças metálicas), quer escriturais (cartões de débito, cartões de crédito, cheques, obrigações, títulos de tesouro, etc.), quer virtuais e fungíveis (criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum, etc.) 43). É nesta função que assenta o sistema de crédito [função 5)]

A quarta função derivativa, a de reserva de valor ou tesouro, é a função derivativa mais popular do dinheiro, como se pode constatar pela apetência que suscitam as contas-poupança, os títulos de tesouro e produtos financeiros afins, assim como, num outro plano, lotarias como o Sorteo Extraordinario de Navidad (vulgo El Gordo), em Espanha, o Powerball nos EUA e o Euromilhões.44.

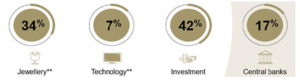

O ponto importante a reter desta breve descrição das funções derivativas do dinheiro no modo capitalista de produção é o seguinte. O ouro tem uma dupla natureza no modo capitalista de produção. Por um lado é, evidentemente, um bem (um valor de uso) que é normalmente produzido para venda no mercado. Nesse sentido, é uma mercadoria. Todavia, quando cumpre as funções de dinheiro, em particular a função de reserva de valor, o ouro deixa de ser um valor de uso produzido para venda no mercado — e, portanto, uma mercadoria como qualquer outra — visto que o seu valor de uso é exclusivamente o de servir de equivalente geral a todas as mercadorias que são transaccionadas no mercado. Passa a ser ouro monetário. (Quem diz o ouro, diz qualquer outro metal ou material que possa ser escolhido como dinheiro, equivalente geral).

É comum que as objecções à existência de um equivalente material como requisito do sistema de crédito usem como argumento o aparente fim do papel do ouro, no passado recente, como base formal do sistema monetário internacional. Mas a objecção não colhe. Sintomaticamente, o ouro continua a ser aceitado como meio de pagamento e valor de reserva a nível internacional. Não se pode dizer o mesmo de qualquer outra mercadoria, o que parece indicar que o ouro não deixou de ser uma mercadoria especial e que o é porque uma parte considerável do seu acervo total (59% como vimos) foi excluída do universo das mercadorias para desempenhar com exclusividade o papel de equivalente universal do valor, o papel de ouro monetário.

|

Posição ordinal (em Novembro 2021) |

País/Instituição bancária transnacional |

Reservas de ouro |

Percentagem do ouro nas reservas cambiais |

| 1 | EUA | 8.133,5 | 65,6% |

| 2 | Alemanha | 3.359,1 | 65,2% |

| — | Fundo Monetário internacional (FMI) | 2.814,0 | Impossível de calcular com base nos balanços do FMI |

| 3 | Itália | 2.451, 8 | 62,1% |

| 4 | França | 2.436, 4 | 57,2% |

| 5 | Rússia | 2.298,5 | 21,0% |

| 6 | China | 1.948,3 | 3,2% |

| 7 | Suiça | 1.040,0 | 5,3% |

| 8 | Japão | 846,0 | 3,4% |

| 9 | India | 744,8 | 6,5% |

| 10 | Holanda | 612,5 | 54,8% |

| — | Banco Central Europeu (BCE) | 504,8 | 33,5% |

| 11 | Taiwan | 423,6 | 4,2% |

| 12 | Turquia | 393, 4 [a] | 20,9% |

| 13 | Cazaquistão | 392,7 | 61,3% |

| 14 | Uzbequistão | 383, 5 | 62, 2% |

| 15 | Portugal | 382, 6 | 64,7% |

| 16 | Arábia Saudita | 323,1 | 3,9% |

| 17 | Reino Unido | 310,3 | 9,0% |

| 18 | Líbano | 286,8 | 42,9% |

| 19 | Espanha | 281, 6 | 17,2% |

| 20 | Áustria | 280.0 | 46,9% |

[a] Este total exclui o ouro detido por outros bancos detido no banco central ao abrigo do Reserve Option Mechanism (ROM), que estava avaliado em 364 toneladas até ao final de Março de 2020. Fonte: World Gold Council, com base nas International Financial Statistics de Novembro de 2021 do FMI e noutras fontes quando necessário.

Mas é também claro que o ouro em espécie não só é dispensável, como seria até inconveniente, como meio de circulação, podendo as outras funções do dinheiro serem desempenhadas pelo papel-moeda. Mesmo a nível mundial, o ouro pode ser substituído pelo dinheiro de crédito (papel-moeda de um determinado país ou direitos especiais de saque do FMI, calculado com base num cabaz de cinco moedas). Fica claro, por conseguinte, que as funções básicas do dinheiro, no modo capitalista de produção, são as de equivalente geral e de meio de circulação, que se constituem mutuamente, das quais todas as demais dependem — medida do valor de troca das mercadorias, reserva de valor, crédito e dinheiro mundial.

Em suma, nenhum dos três elementos fundamentais da indústria no modo capitalista de produção — força de trabalho, terra, dinheiro — é produzido para venda no mercado. A sua descrição como mercadorias é, portanto, inteiramente analógica, no caso da força de trabalho e da terra, e parcialmente analógica, no caso das funções derivativas e secundárias do dinheiro. A sua semelhança com as mercadorias propriamente ditas é, ao mesmo tempo, válida (no modo capitalista de produção) e inteiramente ilusiva (de um ponto de vista sociológico). Por essa razão, esses elementos merecem bem o qualificativo de mercadorias fictícias que lhes foi dado45. Daí se segue que o mercado autorregulado da força de trabalho, da terra e do dinheiro é uma ficção.

É esta ficção, contudo, que é apresentada como uma verdade insofismável nos manuais de “ciência económica” mais recomendados nas faculdades de economia. E é esta mesma ficção que é glosada de mil e uma maneiras pela grande maioria dos economistas comentadores, jornalistas económicos e políticos que diariamente se exprimem nos meios de comunicação social para nos informarem e esclarecerem, salvo seja, sobre assuntos económicos.

Mordor e o horizonte da «economia de mercado»

Devemos reconhecer, no entanto, que uns e outros não procedem de ânimo leve. É que há ficções muito úteis para perpetuar uma ordem social que, sem elas, seria imediatamente considerada absurda e prepotente pela grande maioria das pessoas e esta é, sem dúvida, uma dessas ficções. O seu poder encantatório (i.e. efectivo e ilusivo) assenta na constatação de que a força de trabalho, a terra e o dinheiro são, de facto, vendidos e comprados como se fossem mercadorias. A sua procura e a sua oferta traduzem-se em grandezas reais, e quaisquer medidas avulsas ou políticas públicas que inibam a formação destes “mercados” poriam inevitavelmente em perigo a regulação e a própria existência do mecanismo de “economia de mercado” a que chamamos capitalismo.

A ficção da mercadorização da força de trabalho, da terra e do dinheiro fornece, portanto, um princípio organizador fundamental no que se refere ao conjunto da sociedade, o qual afecta a quase totalidade das suas instituições dos modos mais variados46. É também esta ficção que sustenta a crença ou o postulado de que (i) uma economia de mercado é uma economia que dispõe de um mercado autorregulado e, por conseguinte, uma economia que não depende da intervenção do poder político (salvo no que concerne aos tribunais, concedem os seus apologistas), nem sequer do aparelho de Estado (salvo na sua qualidade de força policial, concedem os seus apologistas), para poder funcionar, e a crença ou o postulado concomitante de que (ii) uma economia de mercado implica e tem como horizonte natural uma harmoniosa “sociedade de mercado.”

Pois bem, é impossível validar estes dois postulados reportando-os à força do trabalho, à terra e ao dinheiro. Os argumentos que refutam esses postulados decorrem directamente do facto de que esses factores da indústria, especialmente os dois primeiros, são, como vimos, mercadorias inteiramente fictícias.

No que refere à força de trabalho, isso significa, desde logo, que ela não pode ser manejada, aplicada ou utilizada de qualquer maneira, nem deixada por utilizar, sem que isso afecte também, profundamente, a pessoa que é a portadora dessa mercadoria fictícia, melhor dizendo, que faz corpo com ela. Por exemplo, é possível, numa economia de mercado, comprar um automóvel muito velho e usado por tuta-e-meia ou vendê-lo por tuta-e-meia para a sucata para ser destruído e reciclado. Mas não podemos permitir que a força de trabalho de um trabalhador seja comprada por tuta-e-meia com o pretexto, por exemplo, de que já está muito velho e debilitado (porque nenhum trabalhador, velho ou novo, consegue ter uma vida decente ganhando uma tuta-e-meia), nem podemos permitir que ele morra de fome para ser reciclado pelos vermes da terra, se se der o caso, como tantas vezes sucede, de não conseguir vender a sua força de trabalho nem sequer por tuta-e-meia (porque isso equivaleria a despojá-lo totalmente da sua humanidade).

Do mesmo modo, a “terra” não pode ser utilizada de qualquer maneira sem que isso afecte, profundamente, o meio-ambiente de que depende toda a biosfera, à qual pertencemos e na qual somos apenas uma pequena (ainda que relativamente poderosa) parte.

Por exemplo, é possível, numa “economia de mercado”, comprar um terreno para construir uma fábrica de celulose e pasta de papel, ou comprar uma herdade para a criação industrial de suínos. Mas não podemos fechar os olhos ao facto de que a indústria de celulose e pasta de papel, assim como certos tipos de suinocultura, são grandes produtores de poluição, com elevados riscos de contaminação dos lençóis freáticos, da água à superfície e do ar, quando os efluentes da pasta de celulose e os efluentes suinícolas são lançados em rios, lagos e no solo sem serem prévia e devidamente tratados. Nem podemos permitir que a poluição que provocam possa prosseguir impune, devido às doenças que nos podem causar (verminoses, alergias, hepatite, etc.), ao desconforto que nos podem trazer (proliferação de insectos e mau cheiro) e a outros impactos negativos no meio ambiente (morte de peixes e outros animais, toxicidade em plantas e eutrofização dos cursos de água), constituindo, dessa forma, um risco à sustentabilidade das próprias indústrias que provocam esses efeitos.

Não vale a pena multiplicar os exemplos. Todos podemos imaginar o que seria uma “sociedade de mercado.”

Nada teria de pacífico, próspero e harmonioso. Bem pelo contrário. Seria uma sociedade que levaria até à suas últimas consequências, teóricas e práticas, a ficção do Grande Mercado Único autorregulado, destruindo todos os freios e contrapesos legais e institucionais que impedem actualmente que o seu mecanismo destrutivo produza a gama completa dos seus efeitos nocivos na sua máxima intensidade. Seria uma sociedade onde a força de trabalho (ou seja, os trabalhadores e, por conseguinte, a maioria dos seres humanos) e a terra (ou seja, a maior parte das condições ambientais naturais de que depende a nossa existência biológica) estariam subordinadas às leis da oferta e da procura da mesma forma que as cerejas e os telemóveis. Seria uma sociedade onde as paisagens seriam devastadas pela destruição metódica e em grande escala com o objectivo do lucro; onde o ar, os lagos, os cursos de água e os lençóis freáticos seriam contaminados pela poluição; e onde a capacidade de produção de alimentos e matérias-primas de origem biótica sucumbiria à degradação irreversível da biosfera (v. fotos 8, 10, 16, 17). Seria uma sociedade onde os seres humanos morreriam aos milhões devido à desagregação social extrema causada por guerras incessantes, pelo crime organizado, por epidemias e pela fome.

Numa palavra, seria uma sociedade ainda mais tenebrosa do que Mordor no universo ficcional da Terra Média criado por J.R.R. Tolkien.

Os freios e contrapesos à «sociedade de mercado»

A verdade é que seria essa a sociedade que teríamos hoje se não tivessem ocorrido contramovimentos defensivos que refrearam a acção do mecanismo destrutivo do mercado autorregulado. Eis alguns exemplos:

— luta pela constituição de sindicatos, cooperativas, associações mutualistas e partidos políticos de trabalhadores assalariados; luta pela fixação de uma idade mínima para o trabalho de crianças na indústria (incluindo a indústria de produtos agrícolas como, por exemplo, a plantação e colheita de algodão ou de tabaco ou de cana-de-açúcar); luta pela limitação do número de horas (por dia e por semana) do trabalho industrial de crianças; luta pela proibição total do trabalho industrial de crianças; luta por um dia de descanso semanal obrigatório para os trabalhadores assalariados; luta pela limitação do número de horas de trabalho diário e semanal dos trabalhadores assalariados; luta pela fixação de intervalos mínimos de descanso para os trabalhadores assalariados durante a jornada diária de trabalho; luta por um tempo mínimo de horas de repouso para os trabalhadores assalariados entre jornadas de trabalho consecutivas; luta pelo direito a um período anual de férias sem perda de salário; luta pelo direito a um subsídio de sobrevivência para os trabalhadores assalariados em caso de desemprego; luta pelo direito a uma pensão de aposentação; luta pela igualdade de salários entre homens e mulheres; luta por um salário mínimo; luta pelo direito a uma licença parental para as trabalhadoras grávidas durante algum tempo antes e depois do parto; luta pelo direito de voto para as mulheres; luta pelo sufrágio universal aos 21 anos; luta por legislação de higiene e segurança no trabalho por conta de outrem; luta por legislação de protecção ambiental, etc.

A lista de todas as lutas sindicais e políticas que foi preciso travar (e que continua a ser preciso travar) para limitar e mitigar os efeitos nefastos do mercado autorregulado é muito mais extensa do que a desta amostra, mas este não é o lugar apropriado para fazer essa lista. O que importa salientar para os nossos propósitos actuais é que os direitos, as liberdades e as garantias legais que foi possível alcançar através dessas lutas (i) exigiram tremendos esforços que cobrem um arco temporal de dois séculos (o que dá bem ideia da sua extrema dureza e dificuldade), (ii) estão ainda muito longe de serem universais e (iii) estão sujeitos a numerosas derrogações mesmo nos países industrialmente mais desenvolvidos onde vigoram.

A luta contra o trabalho infantil na indústria e actividades afins e pela fixação legal de uma idade mínima de admissão no emprego assalariado na indústria, na agricultura, na pesca, no comércio e outros serviços, por um lado, e, por outro, a luta para impor limites máximos à duração diária e semanal do trabalho assalariado, são talvez os melhores exemplos desses factos.

Na Inglaterra, só em 1802 (1ª lei de Peel) é que a jornada de trabalho dos aprendizes paroquianos (crianças que eram postas a trabalhar nos moinhos de fiação de algodão) foi limitada a doze horas diárias, das 6 às 21 horas, excluindo-se os intervalos para refeição, apesar da Inglaterra ser, à época, o país mais industrializado do mundo. Em 1819, por iniciativa de Robert Owen, foi proibido por lei (2ª lei de Peel) o emprego de trabalhadores assalariados menores de 9 anos, mas o horário de trabalho dos menores de 16 anos nas fiações de algodão continuou a ser de doze horas diárias. Uma lei de 1833 (Lei de Althorp) (i) reitera a proibição de trabalho infantil de crianças menores de 9 anos em toda a indústria têxtil (excepto na indústria da seda), (ii) proíbe o trabalho nocturno às crianças menores de 18 anos; (iii) limita a 12h (69 h por semana) o trabalho das crianças dos 14 aos 18 anos, e a 8 h (48h por semana) o trabalho das crianças dos 9 aos 13 anos , com 1 hora de intervalo para o almoço. Mas não nos esqueçamos que os salários das crianças eram também mais baixos: de 10 a 20% inferiores em média aos dos adultos. No fim do século XIX cerca de 20 % da força de trabalho na Inglaterra e no País de Gales eram crianças. Em 1847, a jornada de um trabalhador assalariado é fixada em dez horas.

Em França, que era talvez, à época, o segundo país mais industrializado do mundo, o trabalho nas minas dos menores de 9 anos só foi proibido em 1813. Em 1814, surgiu a proibição legal do trabalho aos domingos, mas esta lei permaneceu letra morta por falta de sanções penais à sua transgressão. Em 1841, foi proibido por lei o trabalho das crianças menores 8 anos e o trabalho nocturno (entre as 21 e as 5 horas) para os menores de 13 anos. A mesma lei limitava a duração diária do trabalho a 12 horas para os menores de 16 anos e de 8 horas aos menores de 12 anos. Mas estas disposições só se aplicavam às fábricas com mais de 20 trabalhadores… Em 1851, uma nova lei limita a duração do trabalho diário a 10 horas para os menores de 14 anos e a 12 horas para os menores entre os 14 e os 16 anos. Em 1874, uma lei fixa em 12 anos a idade mínima para uma criança poder ser empregada como trabalhadora assalariada, proíbe o trabalho nocturno e torna obrigatório o repouso ao domingo dos trabalhadores menores de 16 anos. Será preciso esperar por 1892 para que uma lei proibisse o trabalho assalariado aos menores de 13 anos (que ficam sujeitos à escolaridade obrigatória dos 6 aos 13 anos) e limitasse a duração do trabalho diário em 10 horas para os menores de 16 anos e em 11 horas para os menores de 18 anos e para as mulheres. Em 1900, uma lei limita a duração do trabalho diário a 10 horas e meia para as mulheres e para os menores de 18 anos. Em 1905 a duração o trabalho é limitada a 10 horas para todos. Foram necessários mais 57 anos do que em Inglaterra para se alcançar este resultado.

A Organização Internacional de Trabalho (OIT) foi fundada em 1919. Logo nesse ano, a OIT adoptou a convenção nº 5 que fixava em 14 anos a idade mínima de admissão de crianças proletárias em trabalhos industriais. Na prática, isso equivalia a afirmar que se deixava de ser criança a partir dos 13 anos. Ao mesmo tempo, a convenção abria a porta a derrogações por alguns dos países seus signatários. Era caso do Japão e da Índia, onde, de acordo com o que a convenção afirma explicitamente, as crianças menores de 12 anos poderiam continuar a ser empregadas nas “empresas industriais”, incluindo as minas, as pedreiras e o trabalho portuário.

Foram precisos mais 54 anos para que a OIT aprovasse, em 1973, a convenção nº138 que estipulava a idade de 15 anos como idade mínima de admissão ao emprego de proletários. Mais uma vez, a convenção deixava a porta aberta a um amplo campo de derrogações pelos países signatários, desta vez aqueles «cuja economia e instituições escolares não estiverem bastante desenvolvidas» (artigo 4º). Estes poderiam limitar o seu campo de aplicação a certos sectores de actividade e baixar para 14 anos a idade mínima aplicável aos demais sectores.

Foram precisos mais 26 anos para que a OIT aprovasse, finalmente, em 1999, a convenção nº182, em cujo artigo 2º se lê: «Para os efeitos da presente Convenção, o termo “criança” aplica-se a todas as pessoas com menos de 18 anos». Isto significa que, em Portugal, as crianças de 16 anos podem trabalhar, pois é esta actualmente, em 2018, a idade mínima legal em vigor para esse efeito.

A convenção estipula a proibição das «piores formas de trabalho das crianças», de que é feita uma listagem nos seguintes termos:

«a) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a servidão, bem como o trabalho forçado ou obrigatório, incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das crianças com vista à sua utilização em conflitos armados;

b) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espectáculos pornográficos;

c) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para actividades ilícitas, nomeadamente para a produção e o tráfico de estupefacientes tal como são definidos pelas convenções internacionais pertinentes;

d) Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moralidade da criança».

A recomendação nº 190 da OIT, aprovada também em 1999, faz um útil esclarecimento sobre a alínea d) desta convenção.

«3 — Ao determinar os tipos de trabalho visados na alínea d) do artigo 3 da Convenção e a sua localização, será, nomeadamente, necessário ter em consideração:

a) Os trabalhos que expõem as crianças a maus tratos físicos, psicológicos ou sexuais;

b) Os trabalhos efectuados no subsolo, debaixo de água, em alturas perigosas ou em espaços confinados;

c) Os trabalhos efectuados com máquinas, material ou ferramentas perigosas, ou que implicam a manipulação ou o transporte de cargas pesadas;

d) Os trabalhos que se efectuam num ambiente insalubre, que possa por exemplo expor as crianças a substâncias, agentes ou processos perigosos, ou a condições de temperatura, de ruído ou de vibrações prejudiciais para a sua saúde;

e) Os trabalhos que se efectuam em condições particularmente difíceis, por exemplo durante muitas horas ou de noite, ou para a execução dos quais a criança fica injustificadamente retida nas instalações do empregador».

Isto significa que a convenção nº 182 considera que o trabalho das crianças é admissível fora destas situações. Mais ainda, significa que o trabalho das crianças é admissível, dentro de certas limitações, mesmo nas situações descritas nestas alíneas e na alínea d) da convenção.

Com efeito, na mesma recomendação pode ler-se:

«4 — No que respeita aos tipos de trabalhos visados na alínea d) do artigo 3º da Convenção, bem como no precedente parágrafo 3, a legislação nacional ou autoridade competente pode, após consulta das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, autorizar o emprego ou o trabalho a partir dos 16 anos de idade [o realce em letras gordas foi acrescentado ao original, N.E.] desde que a saúde, a segurança e a moralidade dessas crianças sejam totalmente protegidas e que as mesmas tenham recebido um ensino específico ou uma formação profissional adaptada ao sector de actividade no qual serão ocupadas».

Moral da história: foram precisos 180 anos de lutas constantes para conseguir que a “economia de mercado” renunciasse, pelo menos em palavras, a explorar o trabalho de crianças (pessoas com menos de 18 anos) nas fábricas, minas, pedreiras, estaleiros, navios, portos, quintas, herdades, etc., sob a alçada do seu mecanismo impessoal.

Mas, mesmo assim, isso só aconteceu a conta-gotas, com uma disputa permanente e taco-taco sobre o significado da palavra “criança”: um menor de 6 anos… um menor de 9 anos… um menor de 10 anos…um menor de 12 anos…um menor de 13 anos…um menor de 14 anos…. um menor de 16 anos…um menor de 17 anos…um menor de 18 anos.

Acresce que essa luta ainda não está ganha, mesmo hoje em dia, em 2018. Em muitos países por esse mundo fora, a “economia de mercado” continua a roubar a muitas crianças, como Jewel (v. foto 14), a sua infância — o direito de brincarem, de irem à escola e de terem uma vida familiar tranquila.

Em 2016, havia, em números redondos, 218 milhões de crianças na faixa etária dos 5 aos 17 anos a trabalhar. 123 milhões eram meninos e 94 milhões eram meninas. 75 milhões eram crianças sujeitas a condições de trabalho perigoso, condições «susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moralidade da criança»47.

O balanço que pode ser feito da luta pela limitação da duração diária e semanal do trabalho é semelhante. 58 anos depois dos trabalhadores ingleses terem conseguido limitar a sua jornada diária de trabalho a 10 horas, a primeira convenção da OIT sobre o assunto, em 1919, estabeleceu que os países signatários deveriam limitar a duração do trabalho a 8 horas diárias (uma reivindicação do Congresso de Genebra, em 1866, da Associação Internacional dos Trabalhadores) e 48 horas semanais. Porém, 90 anos depois, em 2009, a OIT estimava que a situação em 54 países do mundo era a seguinte: um em cada cinco trabalhadores (ou seja, 22%) trabalhava mais de 48 horas por semana48.

No capitalismo, quem é dono de quê, e como?

Na descrição que os economistas mercadistas fazem do mercado, este é, antes de mais, uma rede de relações e um lugar de encontro entre “pessoas” que vendem ou alugam livremente aquilo que possuem. Estas “pessoas”, que os economistas mercadistas designam genericamente por “agentes económicos individuais”, não são exclusivamente vendedores. Também compram bens para consumir que elas próprias não possuem ou que não possuem em quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades e desejos. Isso faz delas consumidores. Nada impede que os consumidores comprem, entre aquilo que estiver à venda, tudo aquilo que desejarem. A única limitação que encontram como consumidores é o rendimento (maior ou menor) que possuem para consumir, a sua “dotação inicial” como é designado pelos economistas mercadistas.

Assim sendo, a única coisa que diferencia os “agentes económicos individuais” enquanto consumidores é uma diferença quantitativa: o montante (variável) da sua dotação inicial.

Os agentes económicos individuais relacionam-se também uns com os outros na sua qualidade de vendedores. A única coisa que os diferencia é o tipo de bem que vendem ou alugam. Uns vendem/alugam a sua força de trabalho. Outros vendem/alugam terra. Outros vendem/alugam dinheiro. Outros, finalmente, vendem/alugam mercadorias de várias espécies. Essa é, pois, uma diferença qualitativa entre os vendedores.

No mercado assim descrito, parece reinar uma rigorosa igualdade de estatutos entre os “agentes económicos individuais”: todos são proprietários e todos são ora vendedores, ora compradores/consumidores. As diferenças quantitativas entre a dotação inicial de cada um, não alteram o facto de todos terem o estatuto de compradores/consumidores. Do mesmo modo, as diferenças qualitativas entre aquilo que cada um vende, não alteram o facto de todos terem o estatuto de vendedores. No mercado assim descrito, parece reinar também uma rigorosa liberdade de decisão entre os “agentes económicos individuais”: todos são iguais no que toca à liberdade de comprar/consumir e à liberdade de vender, no sentido em que cada um decide livremente quando e como deve intervir no mercado ora na qualidade de vendedor, ora na qualidade de comprador/consumidor.

Esta descrição dos “agentes económicos individuais” escamoteia quatro factos centrais:

1º Há “agentes económicos individuais” que são proprietários dos meios sociais de produção de bens e serviços, e há “agentes económicos individuais” que não são proprietários de quaisquer meios sociais de produção. Chamemos-lhes capitalistas e trabalhadores por conta de outrem, respectivamente.

2º Ao controlarem os meios sociais de produção de bens e serviços, os capitalistas também controlam, amiúde em regime de oligopólio ou de monopólio, os produtos que os trabalhadores ao seu serviço produzem para eles — incluindo muitos do produtos de que esses trabalhadores precisam para viver — e a única maneira legal que os trabalhadores têm de lhes aceder é comprando-os com dinheiro que, todavia, na sua totalidade ou na sua grande parte, só conseguem obter trabalhando, em troca de um salário, para os detentores dos meios colectivos de produção.

3º Os trabalhadores por conta de outrem, aqueles que vendem a sua força de trabalho aos capitalistas em troca de um salário, são obrigados a fazê-lo — como se depreende do ponto anterior — sob pena de morrerem de fome (salvo se enveredarem pelo roubo ou pela extorsão ou pela mendicidade). Por outras palavras (as palavras da economia política depois da publicação, em 1932, do livro The Economics of Imperfect Competition, de Joan Robinson), as firmas capitalistas, enquanto compradoras de força de trabalho — melhor dizendo, de tempo de trabalho, como veremos já a seguir — encontram-se numa situação oligopsonista, que tenderá tanto mais para monopsonista quanto mais os capitalistas se coordenarem nos confrontos com a classe trabalhadora assalariada. 49

4º Ao venderem a sua força de trabalho, esses trabalhadores não se desfazem de um bem que possuíam, como aconteceria se se tratasse, por exemplo, de um telemóvel, de um automóvel ou de uma casa. Sabemos qual é a razão: a força de trabalho é uma mercadoria fictícia. Uma prova disso é que a força de trabalho continua a fazer corpo com o trabalhador que decide vendê-la. O que o trabalhador faz ao vendê-la é, de facto, alugá-la por determinado tempo — ou seja, consentir em utilizá-la para realizar um trabalho cujo propósito, local, quadro organizativo e resultado (e, muitas vezes também, o início, o fim e o ritmo de execução) não são, regra geral, decididos por si, mas pelo comprador oligopsonista ou monopsonista.

A descrição escamoteia também outro facto central, relativo, desta feita, ao comprador da força de trabalho. No modo capitalista de produção e de distribuição (modo de produção para abreviar), o comprador da força de trabalho não é, na maior parte dos casos, uma pessoa física, de carne e osso, como o trabalhador50 mas uma entidade impessoal, uma “pessoa jurídica” muito especial, que dá pelo nome, em Português, de “sociedade comercial” (em Portugal) e de “sociedade empresária” (no Brasil).

Sociedade empresária é uma expressão redundante e enganadora, porque (i) abrange e engloba o conceito de empresa, que é sempre uma (micro)sociedade, e (ii) porque uma empresa pode existir sem perseguir os fins lucrativos que são distintivos do comércio. Retenhamos, por conseguinte, sociedade comercial (e mais simplesmente firma, que é o seu nome distintivo).

Uma sociedade comercial ou firma é uma “pessoa jurídica”51 que possui e explora comercialmente uma empresa. A “sociedade comercial” é a forma canónica de organização do trabalho no modo capitalista de produção, o modo de produção actualmente dominante à escala planetária. É um facto fácil de constatar. É nas empresas que trabalham os trabalhadores assalariados. É nas empresas que são produzidos os bens ou prestados os serviços que são vendidos no mercado como mercadorias. Mas são as “sociedades comerciais” ou “firmas” que organizam autocraticamente a produção, que controlam o tempo e os processos de trabalho dos trabalhadores da empresa, que se apropriam das mercadorias produzidas pelas empresas e que arrecadam o lucro resultante da sua venda. Os ideólogos do capitalismo chamam a este modo de actuação “livre iniciativa” (Ingl. free enterprise) com a maior impudência.

São muito peculiares estas “sociedades comerciais”, na verdade! Desde logo porque o termo “sociedade” que figura na sua denominação não tem o sentido habitual que evoca um grande número de pessoas unidas por um vínculo de entreajuda, formando, portanto, uma comunidade. Na verdade, as “sociedades comerciais” só são sociedades no que diz respeito às empresas que possuem, não no que diz respeito à natureza dos seus possuidores. Acresce que as “sociedades comerciais”, seja qual for a natureza das empresas que possuem (fábricas, minas, explorações agrícolas, pecuárias e florestais, empresas de transporte ferroviário e rodoviário, companhias de navegação marítima, companhias de aviação, empresas de telecomunicações, empresas de produção e distribuição de energia, empresas de produção cinematográfica, editoras, jornais de grande tiragem, canais de televisão, supermercados, bancos, companhias de seguros, etc.), são, na sua esmagadora maioria, propriedade privada de uma pequeníssima minoria de indivíduos, os chamados “sócios” — por exemplo, os “sócios” quotistas maioritários (nas sociedades comerciais por quotas) e os “sócios” accionistas maioritários (nas sociedades comerciais anónimas, de capital fechado ou de capital aberto).

Os “sócios” de uma “sociedade comercial” constituem (por eleição, nomeação ou cooptação), um número variável de órgãos, chamados “corpos sociais”. Nas grandes “sociedades comerciais” por quotas ou por acções, os corpos sociais incluem, entre outros, a assembleia geral de “sócios”, o conselho de administração (presidente e vogais) e o conselho fiscal. Uma vez constituída uma “sociedade comercial”, os “sócios” só intervêm nela anualmente, aquando das assembleias gerais de “sócios” (se tiverem direito de voto, o que nem sempre acontece). O seu poder é enorme, se forem maioritários, pequeno se forem minoritários. Mas em ambos os casos só pode ser exercido nessas assembleias gerais e circunscreve-se a dois pontos: (i) aprovar ou reprovar o relatório de actividades que lhes é apresentado pelo conselho de administração, e (ii) demitir ou reconduzir os membros dos conselhos de administração e demais membros dos “corpos sociais”.

Os membros do conselho de administração podem ser escolhidos entre os próprios “sócios” ou podem ser outras pessoas. Os administradores contratam amiúde especialistas (directores executivos, economistas, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, advogados fiscalistas, consultores, etc.) capazes de os auxiliar a gerir a empresa possuída pela “sociedade comercial”, ou capazes de os substituir totalmente nessa actividade. Os administradores e estes especialistas em gerir empresas, que podemos apelidar, uns e outros, colectivamente, de gestores empresariais (ou gestores, para abreviar), apropriam-se de uma parte substancial dos lucros das empresas, disfarçada sob a forma de remuneração. Os gestores são os únicos empregados da “sociedade comercial”. E ainda que alguns deles não sejam simultaneamente seus “sócios”, fazem ambos parte dos seus “corpos sociais”. Os trabalhadores assalariados (engenheiros, operários, empregados de escritório, etc.) que os gestores contratam para produzir os bens ou serviços que a empresa vende, trabalham para a “sociedade comercial”, mas não fazem parte dos seus “corpos sociais”. Juridicamente falando, os trabalhadores assalariados são um corpo social que está como que apenso à “sociedade comercial” (que não pode viver sem ele), mas que lhe é alheio.

Este estranho complexo de relações jurídicas que dá pelo nome de “sociedade comercial” é encarado como sendo a coisa mais natural (e mais racional) do mundo pela grande maioria dos economistas. Mas basta examinar as suas duas manifestações assimétricas mais salientes para nos darmos imediatamente conta da sua artificialidade e irracionalidade. Primeira assimetria: o pequeno número de indivíduos que são “sócios” da maioria das “sociedades comerciais” comparativamente ao grande número daqueles que trabalham nas empresas de que elas são proprietárias como trabalhadores assalariados e que nelas produzem os bens ou serviços que as sustentam no mercado. Segunda assimetria: os lucros que os “sócios” das “sociedades comerciais” auferem, mesmo quando são totalmente improdutivos, comparativamente aos salários que auferem os trabalhadores que para elas trabalham.

Pode ilustrar-se esta dupla assimetria com o exemplo da Energia de Portugal (EDP), anteriormente denominada Electricidade de Portugal, a “sociedade comercial” dona da maior empresa instalada em Portugal, que conta com 10 milhões de clientes em Portugal e noutros países. Os “sócios” accionistas maioritários da EDP são 10 “sociedades comerciais”: China Three Gorges Corporation (China), Capital Group Companies (EUA), Oppidum (Espanha), José de Mello Energia, S.A. (Portugal), Senfora (Luxemburgo), Millenium BCP (Portugal), Qatar Holding (Qatar), Sonatrach (Argélia), Norges Bank LLC (Noruega), Black Rock (EUA). Em 2017, a EDP tinha 11.657 trabalhadores, cujo trabalho permitiu que os administradores dessem 1.113 milhões de euros de lucros aos “sócios” accionistas desta “sociedade comercial”. Já a massa salarial dos trabalhadores ficou-se por 471 milhões de euros.

Quem beneficia?

Mesmo quando os “sócios” detentores do capital de uma “sociedade comercial” trabalham nelas numa posição subordinada de gestor (por exemplo, quando o administrador e “sócio” maioritário Pai reconduz o gestor Filho), e mesmo quando aliam à sua qualidade de “sócio” accionista maioritário, ou de “sócio” quotista maioritário, a de presidente do conselho de administração e/ou de director executivo (uma situação relativamente rara, condição muito favorável, mas não suficiente, para o surgimento, ainda mais raro, dos “empreendedores-inovadores”, de quem J. A. Schumpeter fez o louvor52, quando ainda estava na sua fase apologética [1911-1938]), o seu trabalho só contribui para o resultado global da respectiva empresa numa pequena ou ínfima proporção. Mas são sempre eles os principais beneficiários da riqueza que nelas se produz.

Um exemplo pode ajudar a fixar as ideias. Aos 31 anos, em 1987, Bill Gates, co-fundador, “sócio” accionista maioritário, presidente do conselho de administração (chairman) e director executivo (CEO) da “sociedade comercial” Microsoft, tornou-se o multimilionário mais jovem do mundo, com uma fortuna avaliada em 12.900 milhões de dólares americanos, pouco depois da abertura do capital e da entrada da Microsoft na bolsa de valores. Em 1995, com 39 anos, era o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 93.300 milhões de dólares. E nessa posição se manteve durante 18 dos últimos 23 anos, até ser destronado por Jeffrey Bezos, “sócio” accionista maioritário, presidente do conselho de administração e director executivo da Amazon, cuja fortuna foi estimada em 105.100 milhões de dólares neste ano (2018), contra os 97.400 milhões de Gates.

Todavia, não passa pela cabeça de ninguém que esteja no seu perfeito juízo afirmar que Bill Gates produziu sozinho a totalidade, ou mesmo a maior parte, dos produtos fabricados pela Microsoft, apesar dos milhares de milhões de dólares que Gates tem arrecadado com a sua venda ao longo dos anos. Aliás, Bill Gates deixou o cargo de director executivo da sua empresa em 2000 e afastou-se ainda mais dela em 2008. Fê-lo para se dedicar, cada vez mais, a actividades filantrópicas, com os rendimentos que continua a receber da Microsoft e de outras empresas onde é accionista maioritário. Daqui se pode concluir que são os mais de 131.000 trabalhadores assalariados da Microsoft no mundo inteiro (engenheiros, técnicos, operários, programadores, etc.) que são, em primeiro lugar, os verdadeiros produtores da riqueza de Bill Gates, incluindo aquela grande parte que ele decidiu canalizar para actividades filantrópicas.

Em suma, no modo capitalista de produção quem fica com a parte do leão da riqueza produzida, não são os seus produtores directos, mas os donos dos meios sociais de produção, os “sócios” accionistas maioritários (ou “sócios” quotistas maioritários) das “sociedades comerciais” — a forma jurídica canónica de propriedade e exploração das empresas neste modo de produção — e os seus gestores. São eles que a imprensa económica designa por empreendedores e investidores, termos que procuram diferenciar os chamados (outrora) “capitães de indústria” (empreendedores-gestores) dos puros rentistas/lucratistas/agiotas. Estes últimos gostam, por vezes, de se adornar com o título auto-elogioso de “Anjos dos Negócios Lucrativos” — Business Angels na língua que consideram ser a mais própria para o convívio das pessoas que querem triunfar nos negócios, enriquecer e entrar um dia, quem sabe, na lista da Forbes dos mais ricos do mundo.

E no socialismo, quem é o dono de quê, e como?

Um camião pode ser manejado por um indivíduo, mas não uma frota de camiões ao serviço de um propósito comum. Isso exige uma empresa de camionagem e a cooperação de muitos indivíduos. Do mesmo modo, um avião comercial de passageiros, um paquete, e, por maioria de razão, uma companhia de aviação, uma companhia de navegação, uma fábrica de automóveis, uma grande exploração agrícola, são meios sociais, interindividuais, de produção de bens e serviços; meios industriais de produção que exigem, para poderem funcionar, serem empregados ou mantidos de maneira social, mediante a cooperação e a ajuda mútua de muitos indivíduos. O mesmo vale dizer das condições gerais de produção (estradas, portos, aeroportos, vias férreas, centrais de energia eléctrica, etc.) e dos serviços universais de apoio e protecção ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural da população (serviços universais, para abreviar), como, por exemplo, os bombeiros, os hospitais e centros de saúde, as escolas e as universidades.